【AICE連載セミナー】第2回 バイオ・バイオマス燃料とサステナビリティ基準(南山大学 道田 悦代)

- コラム

2025.05.08

【AICE連載セミナー】第2回 バイオ・バイオマス燃料とサステナビリティ基準(南山大学 道田 悦代)

国際教養学部 国際教養学科 教授 道田悦代

サステナビリティ要件

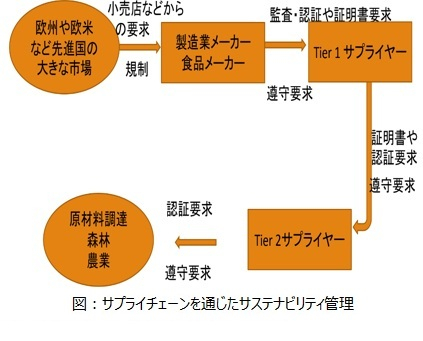

先述の状況から、近年、とりわけ先進国では、利用するバイオマスの生産がサステナビリティに与える影響に対して、厳しい監視の目が向けられている。このため、バイオマスを利用する企業は、直接の取引先だけではなく、サプライチェーン全体を通じて、環境、社会、経済を含むサステナビリティの影響の管理も求められるようになっている(図)。例えば、バイオマス燃料から排出される温室効果ガスは、原料から利用にいたるライフサイクル・アセスメント(LCA)によって、サプライチェーン全体の排出量計測をすることが求められる。

さらに、欧州をはじめとする先進国においては、バイオマスのサプライチェーンの最上流の農園までさかのぼって、温室効果ガス削減への寄与に加えて、合法性を含むサステナビリティの要件を満たすことを求める規制等を実施している(表)。

原生林などの森林破壊が行われていないこと、環境汚染の問題がおきないような措置が講じられていること、農園で働く労働者の人権が守られていること、児童労働が行われていないこと、また農園や工場の近隣のコミュニティとの問題、そして先住民との土地利用をめぐる紛争を引き起こしていないかなど様々な課題への対応も必要になっている。

| 国・地域 | 年 | 規制等 | 内容 |

| 欧州連合(EU) | 2009 | 再生可能エネルギー指令EURED(2018、2023年に改定) | 再生可能エネルギー利用促進を目的とした指令。バイオマスのサステナビリティについて基準を定める指令。 |

| 2021 | 企業持続可能性報告指令(CSRD) | 企業に対して持続可能性に関する情報開示を義務づける指令。 | |

| 2023 | 森林破壊防止規則EUDR | 森林破壊を防止する目的の規則。木材、木質バイオマス、コーヒー、カカオ、パーム油などを対象にサステナビリティ基準を定める規則 | |

| 2024 | 企業持続可能性デューデリジェンス指令(CS3D) | 企業に対して持続可能性に関するデューデリジェンスを義務づける指令。 | |

| アメリカ | 2021 | 2021年森林法(the FOREST Act 2021) | 違法伐採を伴う肉、大豆、パーム油、カカオ、ゴム、木質パルプ輸入を禁止する法律 |

| 英国 | 2021 | 2021年環境法(the Environment Act 2021) | 森林破壊につながる産品を国内で使用することを禁止し、デューデリジェンス報告を義務づける法律。 |

| 日本 | 2018 | 固定価格買取制度(FIT)/FIP制度 | バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電事業者に遵守を求めるサステナビリティについて定めたガイドライン。 |

表:サステナビリティに関わる規制等の例

(出所)筆者作成。

(注)欧州のEUDR、アメリカの森林法やイギリスの環境法は、燃料向けではない林産物や農産物としてのバイオマスを対象とするが、燃料向けのバイオマスも影響をうける可能性があるためここに載せている。また日本のFIT/FIP制度は、制度を利用する発電事業者向けであり、持続可能性認証が適用されるようになった年を示している。

政府の再生可能エネルギー政策と変遷

政府が再エネ導入の政策を行う際に、気候変動対策に加えて、様々なサステナビリティの問題を国内外で引き起こすことは避けなければならない。このため、バイオマス燃料への賦課金や補助金の条件として、サステナビリティやLCAの要件を課されるようになってきている。

バイオ燃料やバイオマス燃料のサステナビリティ規制を国際的にリードしているのは欧州連合(European Union: EU)である。EUは、バイオ・バイオマス燃料市場の開発を積極的に行っている。背景には経済成長と環境保護を両立し、持続可能な経済活動を行うことを目指すグリーン・ディール政策がある。また、エネルギーに関しては、環境を犠牲にすることなくエネルギー安全保障に資することを方針としている。しかし、これらのサステナビリティ規制は、しばしば改定を経て変更される。企業にとっては事業の前提を変更することになるため注意が必要である。

2009年の再生可能エネルギー指令(EU Renewable Energy Directive I: EURED I)では、輸送燃料に用いられるバイオ燃料・バイオマス燃料がサステナビリティ基準を満たすことを求めており、対象となる企業は、政府により認定された認証を取得する必要性が生じた。EURED Iは2018年にEURED IIに改正された。EURED IIでは、それまで多く使われていたバイオ燃料としてのパーム油は土地利用変化の問題が大きいとして、2030年までに段階的に利用を停止することが決まった。また、指令を満たすために使う認証制度も、改定を踏まえて基準の見直しが行われた。このように、バイオ燃料・バイオマス燃料として認められる農産物の種類が変更されたり、また新しい要件が追加されたり、さらにEURED Iで認められていた認証制度がEURED IIで認められるわけではないなど、サステナビリティ規制を満たすために必要となる要件は経年で変わっている。

日本の再生可能エネルギー賦課金制度(FIT/FIP制度)においても、国際的な要求の高まりのなかで、発電用のバイオ燃料・バイオマス燃料に対してサステナビリティ基準が導入されている。課される要件が自主的か、強制的かは対象事業者によって異なるが、サプライチェーン全体でサステナビリティ基準を遵守することに加えて、温室効果ガスについてライフサイクル・アセスメントの計算が求められている。

日本の制度設計においても、国際的なサステナビリティに関する議論、そしてWTOの内外無差別の原則を踏まえる必要がある。また海外のサステナビリティ基準で利用できないものを日本で使うことになれば、温室効果ガス削減の国際的な努力が無駄になってしまう。国際社会の一員としても、日本としてサステナビリティの議論の変遷を踏まえた対応が不可欠である。

またバイオマスを対象とする規制でなくとも、影響は及ぶ。EUはサステナビリティの情報にかかわる非財務情報開示指令(Corporate Sustainability Reporting Directive: CSRD)において、企業がサステナビリティに与える影響と、気候変動等のサステナビリティにかかわる状況が企業に与える影響を評価する必要があり、バイオマスを利用する企業でEUに本社や子会社等をもつ企業、またサプライチェーンを通じて取引がある企業が影響を受ける。日本でも、2023年から上場企業に対して開示が義務づけられた。グローバル・サウスと呼ばれる新興国・途上国が今後どのような措置をとることになるのか十分に見通せないが、これらの規制は、次第にほかの地域にも波及していくことが予想される。

EUの森林破壊防止規則(Deforestation Regulation: EUDR)は、バイオマス燃料を直接規制するものではないが、パーム油や大豆、コーヒー、牛肉など対象となる農産物に対して、サステナブル認証を取得するだけでは不十分であるとして、企業が上流までさかのぼってその原材料がサステナビリティ基準を満たすものかどうか、リスクも含めて評価するデューデリジェンスの実施を求めるている。

このように、バイオ燃料・バイオマス燃料を利用する企業からみると、これらのサステナビリティにかかわる国内・海外の政府の制度への対応の遅れは、リスク要因となりうることに注意が必要だ。

民間の取り組み

ESG投資家や銀行、企業が取引先相手の企業に対して、サステナビリティの内容を含む非財務情報の開示を求める動きも強まっている。サステナビリティへの対応の遅れはビジネスリスクであることから、情報の透明性を高めることが、企業の信用を高めることにつながる。例えば、パーム油生産企業においては、サステナブル認証を取得しなければ、銀行からの融資が受けられないケースもある。そして、バイオマス燃料がサステナビリティ基準を満たしていることを示すため、サステナブル認証を取得する方法が一般的になってきている。しかし、これらの認証を取得していても、NGOなどから様々な問題が指摘されることもあり、疑義を晴らせない場合には利用を停止するなどの措置が必要となる。

サステナビリティの実施をより確実に行うため、認証機関や一部の企業では、グリーバンス・メカニズムという、労働者など当事者が直接異議を申し立てることができる紛争解決メカニズムを備えることが増えてきている。インドネシアのパーム油企業などでは、労働環境の悪化や人権侵害などの案件を防ぐために、グリーバンス・メカニズムを導入している。

このように、何をサステナビリティとするのか、またどのような客観的な指標を利用するのか、どう実施を担保するのかによって、バイオ燃料・バイオマス燃料が規制や民間制度によってどの程度認められるかが変化する。このため、カーボンニュートラルに貢献するためにこれらの燃料を使う企業にとって、国際社会のなかで、変化するサステナビリティ基準への継続的な理解が欠かせない。

パーム油、カカオ、大豆、牛肉を含む農産物と加工品(皮革も)は、サプライチェーンを通じて森林破壊に関与していないかデューデリジェンス(DD)を行う必要がある。

その他の課題とまとめ

サステナビリティ基準に関しては、課題への理解や科学的知見の蓄積とともに政治的な動きもおこっている。ドイツ、フランス、ポーランドでは、とうもろこしやビートを原料にしたバイオエタノールや菜種油を原料にしたバイオディーゼルを生産してきた (Bórawski et al., 2019)。そして、EUREDIIでのフェーズアウト対象となった植物油には、食用として利用される菜種油やとうもろこし油は含まれていない。これに対し、パーム油生産国であるインドネシアとマレーシアは、パーム油のみ対象から排除する指令は非関税障壁であると、WTOに提訴した。EUREDのサステナビリティ要件には、菜種油と競合し、より安価なパーム油の輸入を制限することで、EU域内の菜種農家を保護するための偽装された保護主義ではないかという疑念が背後にある。そして、インドネシアとマレーシア政府は、パーム油に対して自国のサステナビリティ基準を策定している。サステナブル認証も、背後には様々な競争があり基準が策定されているため、サステナビリティの背景には様々な要因がある(道田 2025)。

サステナビリティ要件や規制は、年を追うごとに厳しくなるほか、対象も拡大している。対象や基準は、その時の様々な状況によっても影響を受ける。国によって、また取引相手によって求める基準や要件はまちまちであり、複雑化している。このため、サステナビリティにかかわる規制や制度によって、バイオマス燃料がカーボンニュートラルと認められるか、またサステナビリティ要件を将来にわたって満たすのかを見通しながら、バイオ燃料・バイオマス燃料の利用を慎重に進めていく必要があるだろう。

参考文献

道田悦代(2025) 『サステナブル認証のルール形成:グローバル・サプライチェーンをめぐる協力と競争』日本評論社。

Bórawski, P., Bełdycka-Bórawska, A., Szymańska, E. J., Jankowski, K. J., Dubis, B., & Dunn, J. W. (2019). Development of renewable energy sources market and biofuels in The European Union. Journal of Cleaner Production, 228, 467-484. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.242