【AICE連載セミナー】地熱・地中熱エネルギーについて(第1回:地中熱利用)(富樫 聡)

- コラム

2025.09.19

【AICE連載セミナー】地熱・地中熱エネルギーについて(第1回:地中熱利用)(富樫 聡)

著者 富樫 聡

(産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 地中熱チーム 研究チーム長)

■「地中熱」とは

地下15~200m程度に存在する15℃程度の熱エネルギーは「地中熱」と呼ばれ、再生可能エネルギー熱のひとつに位置付けられています1)。地中熱を熱利用設備(空調、給湯等)の熱源として利用する「地中熱利用システム」は、2000年代以降、東京スカイツリータウン、羽田空港国際線旅客ターミナル、東京オリンピック会場等で導入が進んだことで、徐々に身近なものとなってきました。

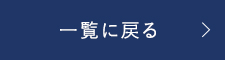

現状では、住宅やオフィスで利用される空調機器の大部分を空気熱源システムが占めています。空気熱源システムは、外気温と室内の空調管理温度との差が大きいほどヒートポンプの運転効率が低下するため、厳暑期・厳寒期は特に電力消費量が増加します。これに対して、地下15mより深い地中が有する温度特性(年間通じて15℃程度でほぼ一定)を活用する地中熱利用システムは、外気温と比較して夏は低く冬は高い温度となる地中熱を熱源利用するため(図1)、ヒートポンプを使用する場合、その運転効率を向上させることができます。結果として大幅な省エネが実現でき、地中熱の利用者に対して脱炭素効果ならびに光熱費(ランニングコスト)削減効果をもたらすこととなります。

■地中熱利用システムの概要

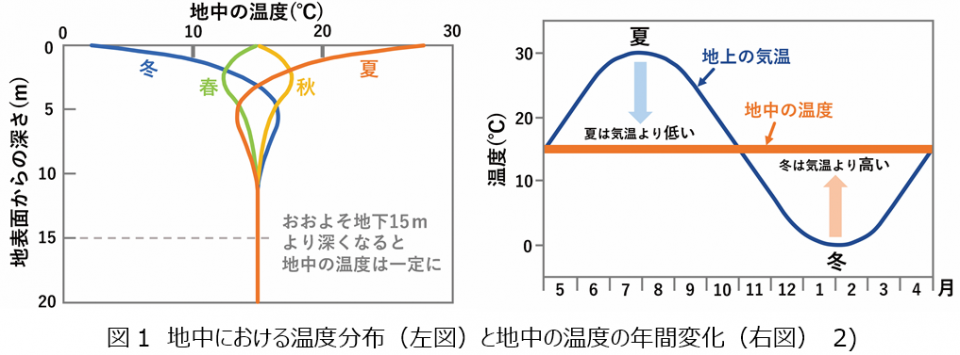

地中熱利用システムでは、高い恒温性を有する地盤や地下水を、熱利用設備の熱源または放熱器として利用します。いずれの利用時においても地中での熱のやりとりが生じますが、その形態は様々です。一般的な地中熱の利用形態を整理したものが図2であり、以下では図2に示す様々な地中熱利用システムについて簡単に解説します。

空調・給湯等のために地中熱を熱源利用するヒートポンプシステムは「地中熱ヒートポンプシステム(GSHP:Ground Source Heat Pump system)」と呼ばれ、空気熱源システムよりも高い運転効率が期待できます。また、空気熱源の空調設備では避けて通れない冬季暖房運転時の室外機の除霜運転(デフロスト運転)による効率低下や出力の不安定性がないことも大きな優位点です。

GSHPは、クローズドループ式システム(以下、CL式)とオープンループ式システム(以下、OL式)に大別できます。CL式は、地中から熱を取り出すために地中に埋設したパイプ(地中熱交換パイプ)内に流体を循環させて、汲み上げた熱をヒートポンプで必要な温度領域の熱に変換するシステムです。メンテナンスの必要がほとんどないため適用範囲が広く、住宅・建築物・プール・融雪施設等で利用されています。地中熱交換パイプの設置方法によって垂直埋設型と水平埋設型に区分され、垂直埋設型には掘削孔を利用するボアホール方式や杭(基礎杭・採熱専用杭)を利用する杭方式等があります。また、水平埋設型ではコイル方式やシート方式の地中熱交換パイプが主に利用されています。なお、CL式は、地中熱交換パイプを介して地層から採熱(または地盤へ放熱)するため、地中での熱交換効率はシステム設置地の地質・地下水環境に大きく左右されます。一般的にCL式では、地下水位が高く地下水が流れている場所ほど採放熱を行う地層のみかけ上の熱伝導率の値が大きくなるため(地中での熱交換効率が高まるため)、高いシステム性能が期待されます。

OL式は、地上まで汲み上げた地下水をヒートポンプの熱源として利用するものです。地上で熱交換した後の地下水は、地下へ還水するか地表で排水(下水等へ放流)します。OL式の採放熱はなりゆきではなく、温度管理が可能な地上で熱を直接取り出す方式であるため、高い熱交換効率が期待できます。結果としてCL式に比べてボアホール1本あたりの採熱量が大きく、比較的規模の大きな施設に適用されることが多いと言えます。一方で、揚水・注水を継続することで井戸孔内や周辺地盤において目詰まりが生じることもあり、適切な事前調査やメンテナンスが必要となります。なお、条例で地下水の揚水規制がある地域ではOL式の適用は困難です。

OL式のうち、地下への採放熱により生じた熱エネルギーを、地層の恒温性を利用して季節間で積極的に蓄熱利用する方式:帯水層蓄熱(ATES : Aquifer Thermal Energy Storage)システムもあります。ATESシステムは、欧米で多くの導入事例が報告されている高性能省エネシステムですが、国内でもいくつかの導入事例があり、「グラングリーン大阪(うめきた2期地区開発事業)」では大規模ATESシステムの運用が決定しています4)。なお、先述のとおり地下水が流れている場所ではCL式の熱交換効率向上が期待されますが、ATESシステムは地下水の流れがない場所ほど蓄熱効果が高まることから、地下水環境に応じて最適な地中熱利用システムの選択・設計が肝要となります。

その他、ヒートポンプを使用しない地中熱利用システムには、縄文時代の竪穴式住居と同様の原理で地表からの放射熱として地中熱を利用するタイプもあります。また、地中と地表をパイプで結ぶ方式、あるいは地下水をパイプに通し循環させる方式は水循環システムと呼ばれ、日本では特に融雪・消雪に用いられています。

■導入メリット

地中熱利用システムの最大のメリットは、節電によるランニングコストの削減効果です。空調設備を例に挙げて考えると、従来方式の空気熱源に比べて効率的な空調運転が可能となるため、冷暖房に要する電気料金の大幅な削減が期待できます。また、高い省エネ性は結果としてCO2排出抑制につながり、低炭素社会の実現に大きく寄与します。たとえば、特定非営利活動法人地中熱利用促進協会が整理した全国13施設への地中熱利用システム導入実績5)によると、年間の省エネ率は約40%、CO2削減率は約45%と報告されており(13施設の平均値)、省エネ・脱炭素効果がともに大きいことがわかります。

また、日本中どこでも場所を選ばずに、且ついつでも地中熱を利用できることは、他の再生可能エネルギーにはない大きな特長です。また、夏季の冷房排熱を大気中に放出しないためヒートアイランド現象の抑制効果も期待できます。

安定したシステム運転ができることも特筆すべき点です。特に、空気熱源の空調システムが十分な性能を発揮できない外気温-15℃以下の環境でも利用できるため、北海道や東北地方では環境性・経済性・安定性のすべてで高い効果を発揮します。さらに、他の再生可能エネルギーとの親和性の高さも長所であり、太陽光や風力等の再生可能エネルギーと同じ場所・同じ施設での導入が容易です。この長所はZEB(net Zero Energy Building)やZEH(net Zero Energy House)等の建築物検討において大いに活かせると考えられます。

■国内の普及状況と今後の展望

多くの長所を有する地中熱利用システムですが、欧米各国や東アジア諸国に比べると依然として国内での普及がすすんでいません。我が国のGSHP年間設置件数は、近年は最盛期の1/3程度(年間100件前後)に落ち込み、設置件数は頭打ち状態にあります6)。日本における普及阻害要因としては「コスト過多(特に設置コスト)」、「認知度の不足」、「実績に基づくシステム導入効果に関する情報の不足」、「国および地方自治体の政策不足」等が挙げられます。

特に大きな問題である「設置コスト過多」を解消すべく、これまでに低コスト化を目的とする多くの研究開発やシステム導入補助制度の運用が行われてきました。これらの取組みについては、今後も重要施策として推進し、設置コストの合理化を図る必要があります。一方で、そもそもの地中熱案件の母数が少ないためにコスト問題が解消できないという側面があることも意識しなくてはなりません。掘削費、調査・設計に係る人件費等の各種単価は、案件数が少ないがゆえに競争原理が働かない環境では高止まりする恐れがあるためです。つまり、地中熱案件数が増大して、儲かる産業へと移行されれば、必然と各種単価は現状よりも下がり、コスト問題の解消にも寄与することが期待されます。

以上を踏まえて産総研地中熱チームでは、「コスト問題の解消」と「案件数の増加」の同時達成の実現を目標として、この2つの両輪に注力した地中熱社会実装研究に取り組んでいます3)。地中熱社会実装研究は「①地中熱普及方法論の研究」、「②水文地質・熱物性データの整備」,「③地中熱利用システム最適化のための技術開発」の3つの主題から成り立ち、これらの3主題を連携させつつ、「持続可能な企業経営・地域社会形成のための地中熱導入シナリオ整備・提供」や「地域特性に応じた地中熱の適正利用の促進」といった成果発現を目指しています。

昨今、日本におけるグリーン成長戦略において「GX実現に向けた基本方針」閣議決定(2023年2月)、「GX推進法」と「GX脱炭素電源法」の成立(2023年5月)等の動きがありました。GX推進に関する重要な決定事項のひとつがカーボンプライシング制度の導入です。化石燃料の輸入事業者等に対して、2028年度から化石燃料に由来する二酸化炭素の量に応じて化石燃料賦課金を徴収することになるため、多くの企業や地域社会(地方自治体)は、今後ますます環境制約への実践的な対応を求められると考えられます。

GX推進による脱炭素社会の達成を実現しつつ、企業や地域社会の持続可能性を高めるためにも、産総研地中熱チームでは地中熱社会実装研究を推進して、地中熱利用システムを含む再エネ熱の適正利用と大量導入に貢献していきたいと考えています。

参考文献

1) 資源エネルギー庁 第6次エネルギー基本計画(https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211022005/20211022005-1.pdf)

2) 冨樫聡 地中熱利用システムの現状と社会実装に向けて エネルギー・資源44 (4), 229-233,2023

3) 冨樫聡・シュレスタガウラブ 再エネ熱「地中熱」による脱炭素化の推進 : 持続可能な企業経営・地域社会を目指して 水環境学会誌47 (2),65-68,2024

4) UR都市機構 うめきた2期区域における環境配慮の取組み(https://www.ur-net.go.jp/west/press/ip8i2r0000005ker-att/20240717_umekita.pdf)

5) 特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 地中熱利用実績(https://www.geohpaj.org/introduction/index1/achievement)

6) 環境省水・大気環境局水環境課地下水・地盤環境室 令和4年度地中熱利用状況調査結果(https://www.env.go.jp/content/000141999.pdf)