【AICE連載セミナー】地熱・地中熱エネルギーについて(第3回:超臨界地熱発電)(山谷 祐介)

- コラム

2025.11.07

【AICE連載セミナー】地熱・地中熱エネルギーについて(第3回:超臨界地熱発電)(山谷 祐介)

著者 山谷 祐介

(産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 地熱チーム 研究チーム長)

■超臨界地熱発電への期待

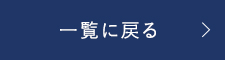

前回のコラムでは、地熱発電は低環境負荷かつ安定した国産の電力を共有可能な発電技術ですが、国内導入量は多くはないのが現状である、とお伝えしました。地熱発電の発電量をさらに増やしていくためには、在来型地熱発電の継続的な導入拡大に加えて、革新的な技術開発によって地熱発電の大量導入が可能となることが望まれます。そこで、これまで検討されている先進的な発電技術のうち、飛躍的に地熱発電の導入量を増加させる可能性がある技術が、超臨界地熱発電です。超臨界地熱発電は、地下3〜5km程度の深さにある400〜500℃の超臨界地熱流体を利用します(図1)。これは、在来型の地熱発電で利用している深さ1.5〜3km、200〜350℃の地熱流体よりもはるかに深部の高圧、高温の環境にある流体で、その開発には高度な技術が必要になります。超臨界地熱発電では1か所で100MWe以上の大きなエネルギーを得ることができると考えられ、発電に適した地域は国内に多く想定されることから、国内の地熱発電量を現在の数倍以上にできる可能性があります。政府が策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略1)」や「第6次エネルギー基本計画2)」において、超臨界地熱発電は開発を推進すべき革新的技術に掲げられており、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託研究として産総研、大学、企業等が連携して関連技術の研究開発を進めてきました。

■超臨界地熱流体のなりたち

超臨界地熱発電に利用される超臨界地熱流体は、どこで、どのように作られるのでしょうか。図1に東北日本の地下模式図を示します。日本のような海洋プレートが陸のプレートの下に沈み込む「沈み込み帯」では、それに沿って多くの火山が分布しています。火山の形成にはマグマが関与していることは周知のとおりですが、マグマには多くの水が含まれており、その水のほとんどは海水を起源としているのです。海洋プレートが沈み込む際には、大量の海水由来の水が深部へ(つまり日本列島の直下に)運ばれていきます。深さ100〜200kmに至ると高温・高圧の環境となり、周囲の岩石と反応してマグマを生成します。マグマは浮力を得てマントル内をゆっくりと上昇し、やがて地殻内の深さ10kmくらいまで来ると深部マグマ溜まりを形成します。さらに上昇して地表まで達すると火山の噴火となりますが、地表まで上昇せず、地下数kmで停滞して浅部マグマ溜まりとなるケースも多くあります。浅部マグマ溜まりはその位置で長い時間をかけて冷却し、固結して深成岩となりますが、その際にマグマに含まれていた水を吐き出します。この深さは3〜5km程度で圧力は数十MPa、温度は400〜500℃となるので、純水であれば臨界点(約374℃、22 MPa)を超えて超臨界状態となります。このような環境にあるマグマ起源の水を超臨界地熱流体と呼んでいます。マグマ起源の水には塩分が多く含まれているため、超臨界状態とならない場合もありますが、物性としては連続的な性質を示すパラメータもあるので、それも含めて超臨界地熱流体と呼んでいます。

さて、生成された超臨界地熱流体が拡散せずに一定の場所に蓄積するには、それを貯留する機構が必要です。つまり流体の移動を妨げる構造が必要ですが、浅部マグマ溜まりの頂部にはマグマ起源水に含まれる石英成分が析出沈殿してできる低透水ゾーンが形成されている可能性が高いことがこれまでの研究3)でわかってきました。このように、浅部マグマ溜まり上部の超臨界地熱流体が閉じ込められている場所を超臨界地熱貯留層と呼び、また貯留構造と浅部マグマ溜まり全体を指して超臨界地熱システムと呼んでいます。

■超臨界地熱発電に関する研究開発

超臨界地熱発電に関する研究開発は2014年頃から主にNEDO委託研究を通じて行われてきました。2021年からの3年間では、国内4ヶ所の開発有望地において地表調査や既存資料解析による地下の詳細モデル化やそれをもとにした発電シミュレーション、また試験掘削に向けた仕様・工程および技術的検討が行われました。

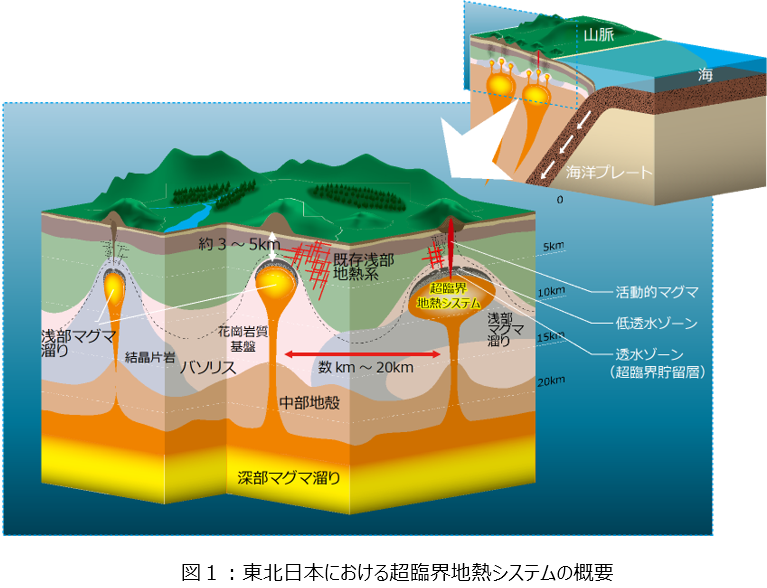

産総研などの研究グループは、岩手県・葛根田地熱地域の調査を担当しました。葛根田地熱地域は、国内有数の高温地熱地域として知られており、現在は在来型地熱貯留層を利用した出力30MWeの発電が行われています。本地域の地表下3 km程度には、地質学的に最も新しい時代である第四紀のマグマが冷え固まりつつある「葛根田花崗岩」が存在することが知られています4)。その内部の温度は500℃を超えることが確認されており5)、深部ではさらに高温で未だ溶融状態のマグマとなっていると考えられます。まさに、浅部マグマ溜まりです。私たちのグループは、地下の電気比抵抗構造を調査し、高温の葛根田花崗岩の内部は比抵抗が低い状態になっていると推定しました(図2)。地下の岩石の比抵抗が低くなる原因は、主には流体が存在することです。私たちは、比抵抗とその他の地球科学的情報を検討した結果、葛根田花崗岩の上部には超臨界地熱流体の貯留層が形成されている可能性が高いと結論しました6)。この超臨界地熱貯留層を発電に利用する場合を想定し、いくつかの条件についてシミュレーションを行ったところ、出力100MWeの発電を30年以上維持可能なケースがあることがわかりました。さらに、この超臨界地熱貯留層をターゲットとした試験井を掘削するための技術的仕様・工法の検討、試験内容および土地条件等の調査を実施し、適切な安全管理のもとでの掘削および各種試験が可能であると判断しています。

■超臨界地熱発電の課題

超臨界地熱発電の開発有望地はいくつか見つかり、経済的な発電できる可能性も示されてきていますが、発電を実現するためには解決しなければならない課題がまだ多くあります。まずは、超臨界地熱システムへの掘削・試験を行い、超臨界地熱流体を利用して大規模な熱エネルギーを抽出することが可能であることを実証する必要があります。次に、高温・高圧の環境で安全な開発を実現するための掘削技術・資機材の開発、そして超臨界地熱流体の特性に適するパイプ素材、蒸気の処理方法です。これらはアイスランドでの先行例からその必要性を学ぶことができます。アイスランド・クラフラ地域での深部高温井掘削では、まだ冷え固まっていない浅部マグマの一部に遭遇してしまいました。この井戸から生産された流体は、超臨界地熱流体を含んでいるものと考えられますが、地上では非常に勢力の強いもくもくとした黒煙のようでした。この流体は、pHは2.5〜3程度と低く腐食性の強い流体を含み、また蒸気中にはシリカが多量に含まれていました8)。通常、井戸の掘削後には崩壊しないように鋼製のケーシングパイプを挿入しますが、従来の素材ではこのような腐食性流体に長期間耐えることは困難です。ケーシングパイプだけではなく地上の配管や発電設備も同様です。また、蒸気からシリカなどを除去するための方法、装置の開発が必要です。

さらに、国内のどこで、どの程度の発電ができるかの調査は、まだまだ不十分といえます。上記の国内有望地での調査は、過去の掘削調査等のデータにより、深部が高温であることが十分に予想できる地域で実施したものです。逆にいえば、過去に調査が行われていない地域にも、超臨界地熱発電に適した地点が多数存在する可能性があるのです。今後、広域的な調査を実施して、超臨界地熱発電による国内の発電ポテンシャルを明らかにしていく必要があります。

■海外の動向

超臨界地熱発電と同様のコンセプトは、アイスランド、アメリカ、ニュージーランドなどの「地熱先進国」でも次世代の有望な発電技術と位置付けられ、積極的に研究開発が行われています。特に、アイスランド深部掘削プロジェクト(IDDP)では、これまでに2本の深部高温井(IDDP-1, IDDP-2)を掘削し、超臨界地熱流体の性状と高温掘削に関する貴重なデータを得ています9)。さらに、浅部マグマに関する科学的理解の深化を目的とするKrafla Magma Testbed (KMT)プロジェクトも進められています10)。アメリカではSuper Host/Supercritical EGS、ニュージーランドではGeothermal the Next Generation (GNG)として取り組まれています。

■今後の展望

私たちの研究グループでは、2050年頃に超臨界地熱発電が社会実装されることを目指した研究開発のロードマップを提案しています。その概要は、2030年頃までに調査掘削・試験による資源存在の実証、2040年頃までに技術開発、資機材の評価等を行いパイロットプラントの運転を開始、2050年頃までに複数の商用発電プラントの運転を開始することです。地熱開発には、地球科学、環境学、貯留層工学、掘削工学、電気工学、社会学など多岐にわたる分野の総合力が求められますので、未知の部分も多い超臨界地熱開発にはオールジャパン体制で臨む必要があります。これは現在のところ科学・技術者の目指すロードマップですが、まずは早期に調査掘削・試験を実施するためのプロジェクトを実現したいと考えています。

前の記事へ 次の記事へ(更新をお待ちください)

参考文献

1) 内閣官房ほか(2021) 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html

2) 資源エネルギー庁(2021) 第6次エネルギー基本計画https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/

3) 例えばSaishu et al. (2014) The significance of silica precipitation on the formation of the permeable–impermeable boundary within Earth's crust, Terra Nova, 26, 253-259.

4) Doi, N., et al. (1998) Genesis of the plutonic-hydrothermal system around quaternary granite in the Kakkonda geothermal system, Japan, 27, 663-690.

5) Ikeuchi, K., et al. (1998) High-temperature measurements in well WD-1A and the thermal structure of the kakkonda geothermal system, Japan, Geothermics, 27, 591-607.

6) NEDO (2024) 2023年度成果報告会資料「地熱発電導入拡大研究開発/超臨界地熱資源技術開発/資源量評価(葛根田地域)」、No.16、https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100198.html

7) Yamaya, Y., et al. (2022) 3-D resistivity imaging of the supercritical geothermal system in the Sengan geothermal region, NE Japan, Geothermics, 103, 102412.

8) Hauksson, T. et al. (2014) Pilot testing of handling the fluids from the IDDP-1 exploratory geothermal well, Krafla, N.E. Iceland, Geothermics, 49, 76-82.

9) Iceland Deep Drilling Project (IDDP) ホームページhttps://iddp.is

10) Krafla Magma Testbedホームページ https://kmt.is