【AICE連載セミナー】カーボンニュートラルを考える 第6回 「EV vs エアコン」 自動車のCN化に関する一考察(AICEアドバイザー 山本 博之)(2/2)

- コラム

2025.08.12

【AICE連載セミナー】カーボンニュートラルを考える 第6回 「EV vs エアコン」 自動車のCN化に関する一考察(AICEアドバイザー 山本 博之)(2/2)

AICEアドバイザー(元マツダ(株)技術研究所長) 山本 博之

■ EV化のCO2低減効果

自動車のCO2低減の「理想はEV」とされ、EVの販売台数は2020年以降急速に拡大してきました。最近ではアメリカや欧州での販売鈍化がよく取り上げられますが、中国での伸びはそれを上回り、世界全体の2024年のEVとPHEVの販売台数は1700万台を超えました。新車販売台数の20%以上です。また、自動車OEMの電動化目標ベースでは2030年に35-60%のシェアーを占めると予測されています5)。前段で述べたように非化石電力の供給が限られる状況において、このようなEVの急伸はCNに好影響をもたらすのでしょうか?

(1) EVのCO2削減効果

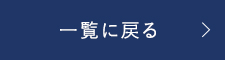

エンジン車とEVのCO2排出量比較は多数報告されていますが、ここでは、車両の材料組成まで踏み込んで分析しているVolvo C40 Recharge のレポート6)をベースに検討しました。本レポートには、EVは製造時のGWG(Global Warming Gas)排出量がガソリン車よりも70%多いこと(主にバッテリー製造のため)、走行時CO2はE5燃料(エタノール5%混合ガソリン)を使うガソリン車に比べてEVが低いため、走行距離を重ねるほど製造時のGWGハンディキャップが解消され、EVに使われる電力が世界の電源Mixの電力の場合は11万km、EU電源Mixでは7.7万km走行で逆転できること、EVの電力を非化石電力(風力発電の電力)とすれば、この距離は4.9万kmに短縮できることなどが示されています。因みに、C40 RechargeはクーペタイプEVで比較対象となっているXC40ガソリン車よりも空力特性が優れますが、原文を尊重してこのまま比較を行います。

(2) EV vs エアコン

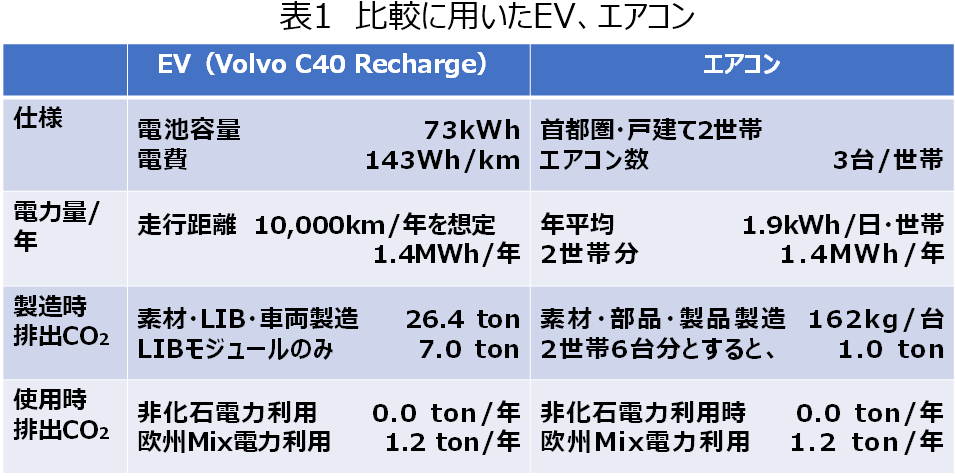

我々は常にクルマに乗っているわけではなく、自宅ではエアコンも使います。「非化石電力が限られていて、表1に示すEVかエアコンのどちらかにしかそれを使えない」という前提で、

ケース(a):クルマは非化石電力を使うEV

エアコンの電力は世界の電源Mix

ケース(b):クルマはE5燃料を使うエンジン車

エアコンの電力は非化石電力

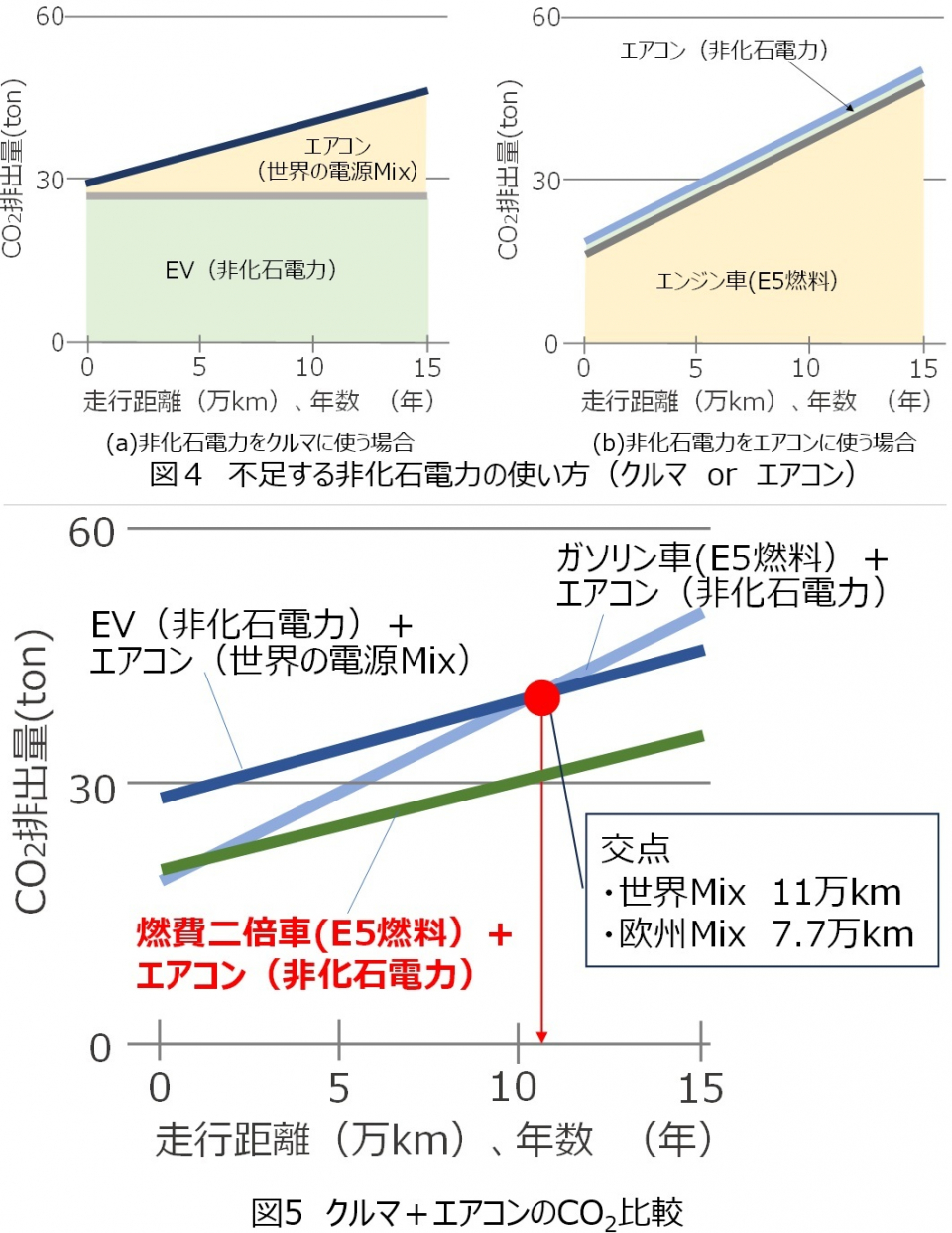

の2ケースについて、排出されるCO2を比較しました。走行距離(使用年数)に応じたCO2排出量増加を図4に示します。また、各々のケースでのCO2の合計値を図5の濃淡青色の2本の線に示します。両者の交点は11万kmで、VolvoのレポートにあるEVを世界の電源Mixの電力で走らせるケースと同じです。即ちEVに使用する電力を世界の電源Mixから非化石電力に変更しても、製造時のGWGハンディキャップ解消距離は全く短縮できません。EU電源Mixを用いるケースを同様に計算すると交点は7.7万kmとなり、やはり全く短縮できません。これらは、「EVに再生可能電力を使えば、バッテリー製造時のCO2を早期に取り返せる」という通説が、非化石電力が限られる場合には成り立たないことを示しています。

また、図5中の緑色の線は、AICEがグリーンイノベーション事業で研究開発を行っている燃費二倍車(HEV)が実用化できた場合に、これにE5燃料を用いてエアコンは非化石電力利用とした場合のCO2です。このレベルまでエンジン車が進化できれば、非化石電力を使ったEVの線と交わりません。製造時に多くのCO2を排出してでもEVを作るというCO2先行投資は、どれだけ走っても回収できず、不良債権化してしまいます。

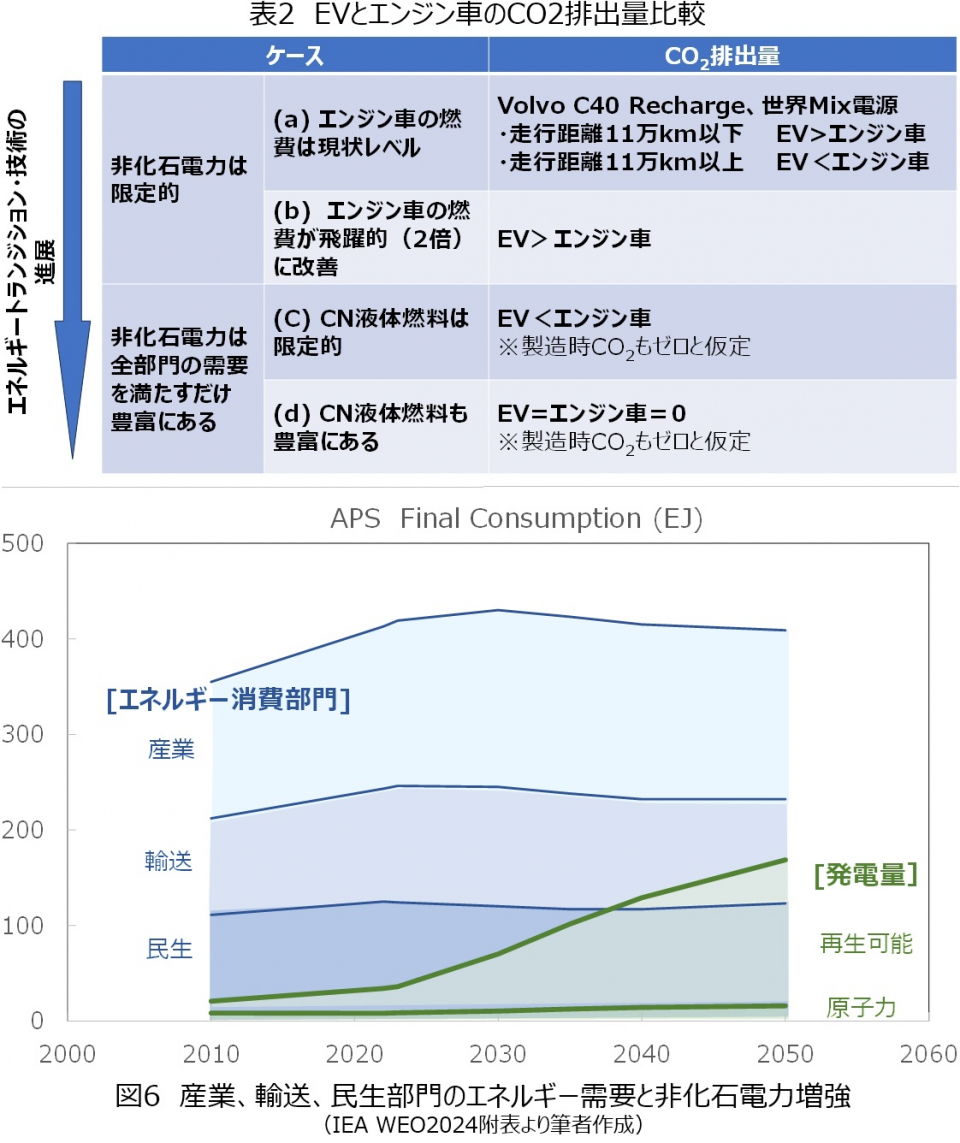

以上を踏まえて、表2にEVとエンジン車のCO2排出面での優劣をケース分けしました。ケース(c)は再エネが需要を十分満たせる状態、ケース(d)は再エネの時間変動や地域偏在によって生じる余剰電力で安価なCN液体燃料を製造・普及できる状態 を想定しています。この表に示すようにエネルギートランジションや技術の進展度合によってCO2排出量からみた優劣は変わってきます。CNにとって「理想はEV」と結論付けて、性急なEV普及を図るのは早計です。

図6に、APSにおける産業、輸送、民生の3部門のエネルギー消費と非化石電力の増強の予想2)を示します。民生部門は電化率が高く、コンセントから直接電力を利用できます。新たにバッテリーを作る必要はありません。まずはこのエネルギー需要を非化石電力で賄い、2040年頃からEVの普及を目指すのが、効率的なCN技術導入と考えます。

(参考文献)

1) IRENA Statistical Profiles (irena.org)

2) IEA World Energy Outlook 2024

3) 経産省 第7次エネルギー基本計画

4) 経産省 鉄鋼業のカーボンニュートラルに向けた 国内外の動向等について

5) IEA Global EV Outlook 2025

6) Volvo Volvo-C40-Recharge-LCA-report.pdf (volvocars.com)

● コラムのコラム ~ 避けたい再エネ奪い合い ~

IEAは各国のNDCなどを踏まえてAPSを策定しています。残念ながら2020年以降の再生可能電力の増加実績は、APSはおろかSTEPSをも下回っています。また直近のIEAのレポートGlobal Energy Review 2025 には、「2024年の世界の発電量増加の80%は再生可能エネルギーと原子⼒によって賄われた」とあります。新規分を賄うこともおぼつかず、既設の化石電力の置き換えは一向に進んでいないことの裏返しとも取れます。さらに第69回基本政策分科会では事務局(エネ庁)から「今後、脱炭素電源は相当希少価値になっていく(中略)必ず取り合いになる」との説明もありました。やはり再エネ、非化石電力は全然足りそうにありません。このような状況下では、「EV vs エアコン」は、取り合い、奪い合いの一例に過ぎません。また取り合い、奪い合いは決してCNに貢献しません。まずは既存電力需要を非化石電力で賄い、次は電化の際に発生するCO2に対して電化後のCO2削減効果が大きい熱需要から順次電化を図っていく、等の合理的かつ冷静な取組みを行うべきと考えます。慶応大 野村先生が本コラムでご指摘されている「宴が終わりつつある」この時期だからこそ、こうした取り組みの重要性が増します。

また、Microsoftがデータセンター運営対応のためスリーマイル原発を再稼働させたり、RE100(企業が使用する電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的イニシアティブ)が2022年に再エネの追加性を要件に加えたりしています。非化石電力を増やすために、特に大口需要家には、「電化したから大丈夫、非化石証書を買ったからOK」ではなく、企業自らの再エネ発電や、オンサイト/オフサイトPPA(企業敷地内/外で第三者が新規に再エネ発電を行い、企業がその電力を購入)などの追加性の高いCNへの取り組みを期待したいところです。

以前の投稿はこちら

カーボンニュートラルを考える

第1回 何故、カーボンニュートラル(CN)化が必要? 公開中

第2回 主要国・地域のカーボンニュートラル(CN)化への取組み 公開中