【AICE連載セミナー】第2回 一次エネルギーと温室効果ガス削減の考え方(産業技術総合研究所 高木 英行、野津 育朗)

- コラム

2025.04.24

【AICE連載セミナー】第2回 一次エネルギーと温室効果ガス削減の考え方(産業技術総合研究所 高木 英行、野津 育朗)

産業技術総合研究所

エネルギー・環境領域 ゼロエミッション国際共同研究センター

水素製造・貯蔵基盤研究チーム長

高木 英行

産業技術総合研究所

エネルギー・環境領域 ゼロエミッション国際共同研究センター

水素製造・貯蔵基盤研究チーム テクニカルスタッフ

野津 育朗

3. 地球温暖化とパリ協定

3.1 IPCCと地球温暖化に関する概況

1990年にIPCCにより公表された「第1次評価報告書」において、「人為起源の温室効果ガスがこのまま大気中に排出され続ければ、生態系や人類に重大な影響をおよぼす気候変化が生じるおそれがある」という警告が発せられました。世界の第一線の研究者によるこの警告は非常に注目され、世界の地球温暖化防止政策の推進に多大な影響を及ぼすこととなりました。なお、IPCCは、「Intergovernmental Panel on Climate Change」の略で、日本語では「気候変動に関する政府間パネル」と呼ばれます。1988年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)によって設立された政府間組織で、2022年3月時点における参加国と地域は195となっています。

地球温暖化について、2024年の世界の平均気温(陸域における地表付近の気温と海面水温の平均)の基準値(1991〜2020年の30年平均値)からの偏差は+0.62℃で、1891年の統計開始以降、最も高い値となっています【1】。世界の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年あたり0.77℃の割合で上昇しています。一方、二酸化炭素(CO2)の濃度も上昇を続けていて、世界気象機関(WMO)の温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)の解析による2023年の大気中二酸化炭素の世界平均濃度は420.0ppmとなっています【2】。工業化以前(1750年)の平均的な値とされる約278ppmと比べて、51%増加していることになります。

3.2 パリ協定

1992年に大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標とする「国連気候変動枠組条約」が採択され、地球温暖化対策に世界全体で取り組んでいくことが合意されました。同条約に基づき、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)が1995年から毎年開催されています。パリ協定は、2015年に開催された第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択された、気候変動に関する国際的な協定です。パリ協定は、主要排出国を含む多くの国が参加した包括的な枠組みとなっており、1)世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする、2)そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる、ことが長期目標として掲げられています【3】。

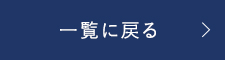

3.3 温室効果ガス(GHG)

図1に、2023年における世界の温室効果ガス排出量を示します【4】。温室効果をもたらすのは、二酸化炭素のほかに表1に示すようなガスがあります【5】。地球温暖化係数(GWP)は、温室効果の程度を示す値でメタンは二酸化炭素の28倍、一酸化二窒素は265倍の温室効果があることを示しています。

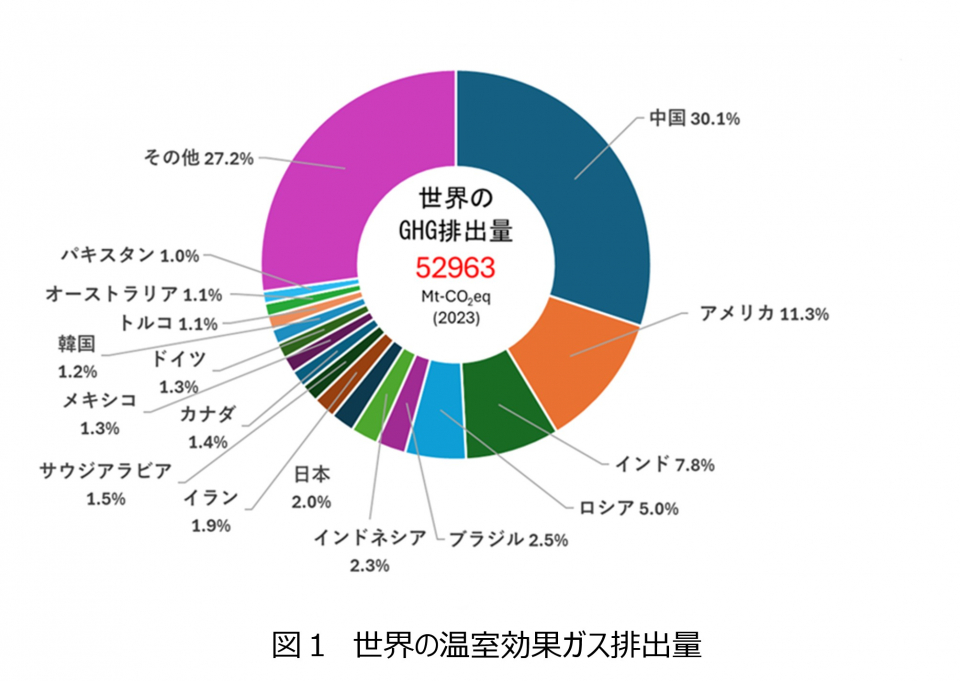

図2は、日本の温室効果ガス排出量の推移を示したものです【5】。温室効果ガスは、2013年に14億700万トン(CO2換算)と過去最高となりました。その後、減少し、2022年には、11億3,500万トン(CO2換算)となっています。2022年度の温室効果ガス排出量の内訳は、①エネルギー起源二酸化炭素:84.9 %、②非エネルギー起源二酸化炭素:6.4 %、③メタン:2.6 %、④一酸化二窒素:1.5 %、⑤代替フロン等4ガス:4.5%となっています。

表1 温室効果ガス(GHG)

|

|

GWP |

|

ニ酸化炭素(CO2) |

1 |

|

メタン(CH4) |

28 |

|

一酸化二窒素(N2O) |

265 |

|

ハイドロフルオロカーボン類(HFCs) |

4,800(HFC-134a) |

|

パーフルオロカーボン類(PFCs) |

6,630(PFC-14) |

|

六ふっ化硫黄(SF6) |

23,500 |

|

三ふっ化窒素(NF3) |

16,100 |

3.4 日本の二酸化炭素排出量

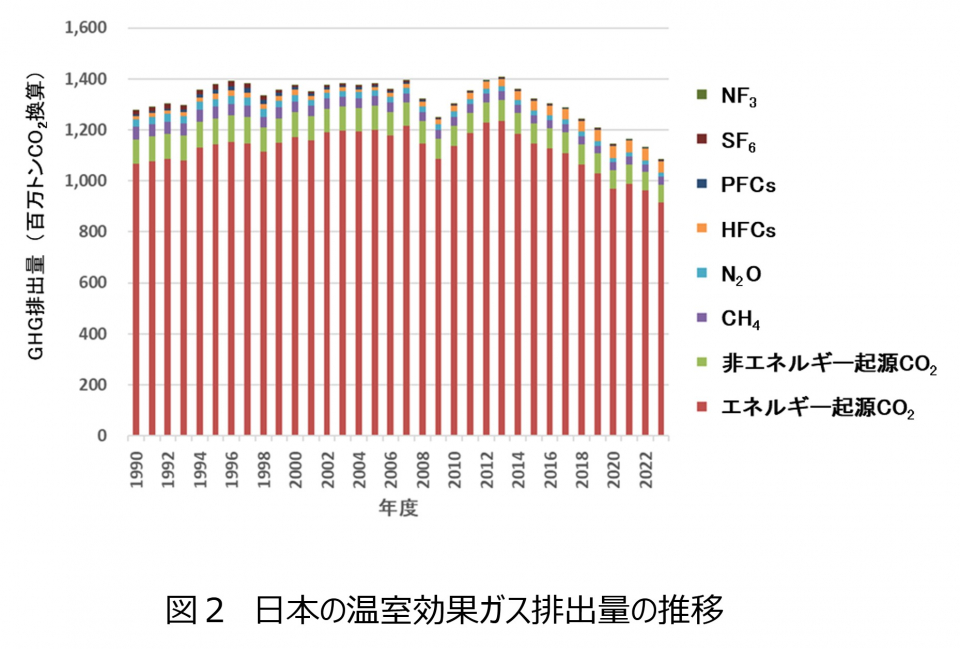

図3に、日本の部門別二酸化炭素排出量の推移を示します【5】。2013 年の13億1,800万トンから2022年には10億3,700万トンと減少しています。エネルギー起源、すなわちエネルギー転換部門、産業部門、業務その他部門、運輸部門、家庭部門とも、二酸化炭素排出量は減少の傾向にあります。

2022年におけるエネルギー起源の二酸化炭素排出量割合は93 %を占めており、温室効果ガス削減のためにはこのエネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減していくことが重要となっています。

【1】気象庁WEBサイト

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html

【2】気象庁WEBサイト

https://www.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_trend.html

【3】経済産業省資源エネルギー庁WEBサイト

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/pariskyotei.html

【4】JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT、GHG emissions of all world countries 2024 のデータを用いて作成

https://edgar.jrc.ec.europa.eu/booklet/EDGAR_2024_GHG_booklet_2024.xlsx

【5】国立研究開発法人国立環境研究所 日本の温室効果ガス排出量データ より作成

https://www.nies.go.jp/whatsnew/2024/20240412-attachment02.pdf