【AICE連載セミナー】地熱・地中熱エネルギーについて(第2回:在来型地熱発電)(浅沼 宏)

- コラム

2025.10.08

【AICE連載セミナー】地熱・地中熱エネルギーについて(第2回:在来型地熱発電)(浅沼 宏)

著者 浅沼 宏

(産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 副研究センター長)

■在来型地熱発電の原理

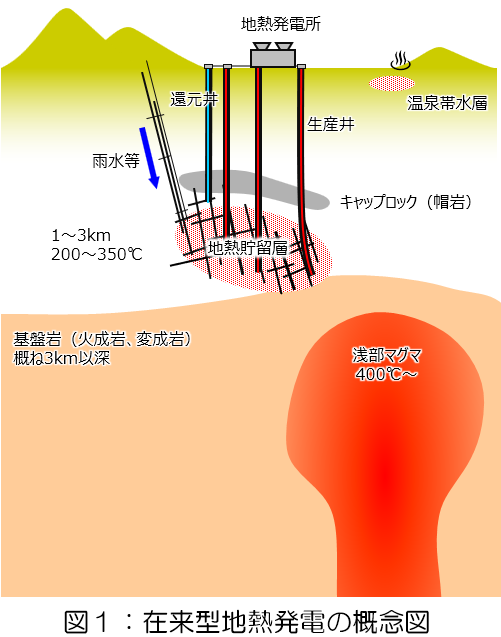

地熱発電の概念図を図1に示します。我が国における地熱発電は、海洋プレートの沈み込みにより地下100~200kmの深さで生成し、地下数kmまで上昇してきたマグマ(浅部マグマ)を熱源として利用する発電方式です。浅部マグマの近くの岩の中に亀裂群(破砕帯、断層等)があり、水の浸透性が低いキャップロック(帽岩)により、地表から浸透した雨水が亀裂群の中に蓄えられる構造になっている場合、亀裂群内部の水がマグマの熱により温められ、温度200~350℃の「地熱貯留層」と呼ばれる領域を形成します。このような地熱貯留層へ直径20センチ程度の孔(生産井)を掘削し、概ね200℃以上の蒸気もしくは熱水を生産します(地熱貯留層内部に蓄えられた蒸気および熱水の両者を合わせて「地熱流体」と呼びます)。地表では汽水分離器を用いて地熱流体から蒸気部分を取り出し、タービンへ導くことにより発電を行います。発電後、蒸気は冷却塔で液化させ、発電に使用しなかった熱水とともに、貯留層近傍へ掘削した「還元井」を介して地下へ戻します。このよう地熱流体から得られた蒸気を直接タービンまで送り込む発電方式を「フラッシュ型地熱発電」と呼びます[1]。

一方、地下から採取した流体の温度が低く(80~150℃程度)、そのままではタービンを十分に回転できない場合、熱交換器を介してペンタンなど沸点の低い流体(二次流体)へ熱を移し、二次流体によりタービンを回転させる方式(バイナリ発電)により発電を行うこともあります[1]。高温の温泉を利用した「温泉発電」ではバイナリ発電システムが導入されるのが一般的です。

天然に存在する350℃以下の熱水を開発対象とし、フラッシュ発電もしくはバイナリ発電により発電する方式を一般に「在来型地熱発電」と呼んでいます。

■在来型地熱発電の特長

火山国である我が国の地下には大量の地熱資源が存在していることが推察されますが、「容積法」と呼ばれる資源量の概算手法を用い、国内に存在する150℃以上の地熱総資源量を見積もったところ、約23GWe程度のポテンシャルがあると推定されています[2]。これは米国、インドネシアに次いで世界3位の値です。

さらに、再生可能エネルギーの中で地熱発電は以下のような特徴を有していることから、低環境負荷なベースロード電源としての期待が寄せられています[3, 4]。

①純国産エネルギーであり、エネルギーセキュリティの確保に寄与できること。

②季節、天候、時刻に関係なく安定に発電を行えること。

③ライフサイクルCO2排出量が低い(約13g-CO2/kWh)こと。

④長寿命かつ設備利用率が高いこと。

⑤発電コストが16.7円/kWh(政策経費なしの場合:10.9円/kWh)であり、一定の経済性を確保した発電が可能であること。

⑥熱の多段利用を行うことにより、発電に加え、農産物の生産や、給湯等により地域の産業を支えることが可能であること。

■在来型地熱発電の現状

2024年4月現在、わが国の在来型地熱発電所の総設備容量は約510MWeです。これは世界第10位となっています[5]。発電端出力1MWe以上の中規模~大規模な26の発電所は、全て北海道、東北、九州地方にあります。また、2020年の地熱発電による年間総発電量は約2409GWhであり[6]、これは国内総発電量の約0.3%に相当します[7]。

■在来型地熱発電の課題

資源エネルギー庁は第6次エネルギー基本計画において、2030年における地熱発電設備容量達成目標を1.48GWeとしています[8]。これは現在の国内総設備容量の約3倍になりますが、これを達成するためには、主として以下の課題を解決することが重要とされています[9]。

①開発リスク

地熱発電は我々が直接的に見ることができず、さらに不均質の典型例である地下を開発するために不確定性がともないます。特に、地熱貯留層内で地熱流体を内部に蓄えた薄い亀裂(厚さ数cm~数m程度)の位置や傾きを精度良く検知可能な技術が存在しないため、開発初期において坑井掘削が成功する確率は30%程度と言われており、投資額の約25%程度(60億円程度)が無駄になるリスクが存在します。

また、地熱発電所は開発決定から発電所の操業開始まで10年程度の期間(リードタイム)がかかることが一般的であり、投資回収期間が他の再エネに比して長いことも課題として挙げられます。

②減衰リスク

国内の多くの地熱発電所において、長期の生産にともない貯留層内での地熱流体の受給バランスが崩れ、生産量が減少する事例や、生産井、および還元井内部にスケールが付着し、発電量の低下が生じる事例が発生しています。

③経済性

先に述べたように、在来型地熱発電では一定の経済性を有した発電が可能ですが、経済性は生産される地熱流体の温度と相関性を有しています。すなわち、高温の地熱流体を生産可能な場合、経済性は向上しますが、温度が低く、バイナリ発電を使用せざるを得ない場合、経済性を確保するのは容易ではありません。この点を克服すべく、現在、FIT制度により、バイナリ発電を含む15MWe以下の発電について買取価格が40円/kWhと比較的高く設定されていますが[10]、より経済性を向上可能な技術の開発が望まれています。

④社会受容性

在来型地熱発電の有望地は火山の近傍である事例が多いのですが、同時に景勝地であり、国立公園に指定されている場合が多々あります。近年、環境省は地熱開発に関する規制緩和を行っていますが、開発が認められるのは、環境や景観に十分配慮した「優良案件」に限られています。

一方、我が国においては温泉と地熱発電の共生も重要な課題です。図1に示したように、火山地域に存在する多くの温泉も地熱貯留層と同様にマグマを熱源としており、地熱貯留層と温泉貯留層の関連性が科学的に明白でないのが現実です。

■在来型地熱発電導入拡大のための研究開発

2030年に地熱発電設備容量を現在の3倍程度にするという目標を達成するのは容易ではありません。そのためには科学技術的課題の解決に加え、社会科学的な課題解決のためのアプローチが必要です。産総研の地熱研究者は主として以下のような研究開発により導入目標達成を目指すのが妥当と考え、研究開発を行っています。

①AIによるポテンシャル評価技術開発

これまで、在来型の地熱開発有望地域は、容積法という地下の温度情報と基盤岩の深度から算出したある程度広域的なポテンシャル概算値と、変質帯や地表での噴気等の「地熱兆候」をベースに選定されてきました。しかしながら、これまでの調査・研究により、地熱資源に関する情報は多様な地球科学的データにも含まれていることがわかっています。現在、産総研ではAIによる地球科学的ビッグデータの処理により開発有望地点や発電可能量を推定可能な技術の開発を行っており、近い将来に新たな「有望地点マップ」を提示することを目指しています。

②温泉と地熱発電の共生のためのAI-IoT温泉モニタリング技術開発

温泉と地熱発電の共生を実現するためには温泉データの連続的取得と変動要因推定技術が有望な手段となり得ます。筆者らはIoT型温泉泉質連続モニタリグ装置を開発するとともに、AIベースの変動要因検出技術を開発してきました。これにより地熱開発が近隣の温泉へ影響を与えた場合、それを科学的根拠に基づき検知でき、その後の対策を適切に行えるようになると期待しています。

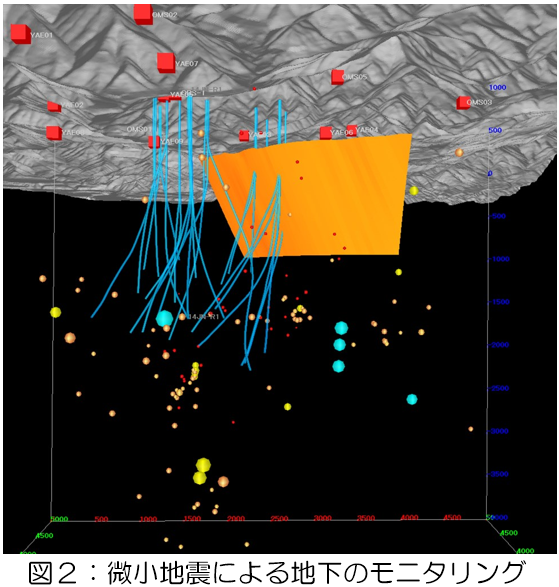

③地熱発電持続性の維持のためのモニタリング技術開発

長期間にわたる蒸気生産時に、還元水の不足により蒸気生産量の低下や貯留層の高温化に起因する酸性度上昇がみられるケースがあります。このような場合、貯留層に注水し(涵養)、生産量の回復を目指すことができます。この際、貯留層に刺激を与え不必要な変動を招かないようにすることが重要であり、モデリングやモニタリング技術が重要な役割を担います[11]。産総研では微小地震モニタリングやシミュレーションによる貯留層変化高度モニタリング技術の開発を行っています(図2)[12]。

また、AIにより蒸気生産を監視し、変動の発生や将来予測を可能にする技術開発等もNEDO事業として行われています[13]。

④発電可能地域増大のための新技術開発

地熱発電には、熱・水・亀裂の3要素が必要ですが、このような条件を満たす地域は火山国である我が国でも必ずしも多くはありません。このため、地下に高圧の水を注入し、人工的に貯留層を形成し、発電を行うEGS(Enhanced Geothermal Systems)という開発方法があります。近年の掘削技術、破砕技術の進展により、米国で商用発電に成功したとの報告もあります[14]。ただし、我が国でEGSを実現するためには地下での周辺域への逸水の問題解決や環境影響等を慎重に検討する必要があります。

次回のセミナーで詳細について紹介しますが、これまで在来型地熱貯留層の熱源とみなされてきた浅部マグマ上部を開発ターゲットとする「超臨界地熱発電」により国内地熱発電量を大幅に増大できる可能性があり、多くの科学的・技術的ハードルがあるものの2050年頃の大量導入を目指した研究開発が行われています[15]。

■おわりに

天然に存在する地熱貯留層を開発対象とする在来型地熱発電により、低環境負荷かつ安定な国産電力を供給可能です。しかしながら様々な要因により、現時点での導入量が多いとは言い難いのが現実です。我が国が有する数少ない国産エネルギーを持続的かつ経済的に大量導入するために、新概念の導入も含めた研究開発が重要と認識しており、研究開発を行っています。

参考文献

[1]日本地熱協会HP(https://www.chinetsukyokai.com/information/index.html)

[2]成山堂、日本地熱学会編「地熱エネルギーの疑問50」(2022)

[3]NEDO 技術戦略研究センターレポート vol.106「地熱発電分野の技術戦略策定に向けて -在来型地熱発電の導入促進と超臨界地熱発電の早期実現に向けて-」(2021)

[4]資源エネルギー庁HP(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/denki_cost.html)

[5]日本地熱協会HP(https://www.chinetsukyokai.com/information/nihon.html)

[6]G. W. Huttrer, “Geothermal Power Generation in the World 2015-2020 Update Report”. International Geothermal Association(IGA)(2021)

[7]資源エネルギー庁HP(https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/pdf/2020/0-2020.pdf)

[8]資源エネルギー庁「2030年度におけるエネルギー需給の見通し(関連資料)」(2021)

[9]NEDO 技術戦略研究センターレポート vol.12「地熱発電分野の技術戦略策定に向けて」(2016)

[10]資源エネルギー庁HP(https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230324004/20230324004.html)

[11]JOGMEC HP(https://geothermal.jogmec.go.jp/initiatives/develop/reservoir03.html)

[12]例えば、K. Okamoto et al., “Activation and inactivation of seismicity: the terminations of two injection tests in Okuaizu geothermal field, Japan”, Seismol. Res. Lett. (2020)

[13]NEDO HP (https://www.nedo.go.jp/content/100957766.pdf)

[14]Fervo Energy社HP(https://fervoenergy.com/news/)

[15]NEDO HP (https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100198.html)